F°639 bis.jpg)

G726.jpg)

Le latin

I. L’histoire du latin :

Aujourd'hui déclarée éteinte, le latin était la langue officielle de la Rome antique, puis de tout l'Empire Romain d'Occident jusqu'à la chute de celui-ci. C'est sur les rives du Tibre dans la région du Latium, au niveau de Rome, que la première forme de ce que l'on a appelé le latin était parlé.

Il s'agissait d'un dialecte italique parmi d'autres tels que le samnite, l'osque ou l'ombrien. De près ou de loin, ces dialectes comportaient certaines dissemblances, mais avaient pour point commun d'être des dérivés de l'alphabet grec et étrusque.

Avec l’extension du pouvoir romain (476), le latin s’est répandu dans toutes les régions du monde antique connu et est devenu la langue dominante de l’Europe occidentale.

Etant la langue de l’érudition, c’est-à-dire du savoir fondé sur des études approfondies dans un domaine de connaissance et de la diplomatie jusqu’au XVIIIe siècle, il reste la langue de la liturgie catholique jusqu’au milieu du XXe siècle. Le latin est donc l’ancêtre des langues romanes.

En effet petit à petit, avec les victoires des armées romaines, le latin devient la langue de l'Italie (prise de Tarente en 272 avant J.-C.), puis s'étend à l'ensemble du bassin méditerranéen (victoire de Zama en 202 avant J.-C.) et à une partie de l'Europe (siège d'Alésia en 52 avant J.-C.), où il laissera ensuite la place aux langues romanes.

Le latin appartient à une grande famille de langues : la famille indo-européenne, qui couvre toute l'aire qui va de l'Inde à l'Europe occidentale, et qui est elle-même subdivisée en plusieurs branches :

• L'indo-iranien (sanskrit, persan)

• le grec

• les langues germaniques

• le celte

• les langues italiques (osque, ombrien, vénète... et latin)

La langue latine fut la première de toutes les langues européennes à jouir d'une aura internationale et du statut de langue universelle.

Mais les origines de la langue latine sont cependant très obscures et difficiles à certifier.

En effet, les locuteurs d'un latin cours archaïque (prisca latinitas en latin), antérieur à l'Empire Romain avaient une langue de tradition orale.

Il y a quatre périodes différentes dans l’histoire du latin littéraire qui coïncident avec les diverses phases de la littérature latine.

• la première période (240-70 avt J-C) : latin archaïque, il a emprunté de nombreux mots à la Koinè grec, qu’il transmettra plus tard au français.

(La koinè désigne la langue véhiculaire en usage dans le monde méditerranéen et au Moyen-Orient, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand.)

• l’âge d’or (70 avt J-C -14 après J-C) : latin classique, c’est au cours de cette période que le latin se développe pour devenir une langue littéraire, ainsi que la prose et la poésie qui se développent au sein des dernières décades de la République romaine.

• l’âge d’argent (14-130 après J-C) : latin impérial, c’est à cette période que l’on recherche le raffinement et la sophistication rhétorique de la langue, comme celle de Jules César.

• la période tardive (IIe au VI e siècle après J-C) Cette période est dominée par le latin patristique des pères de l’église. La langue latine va connaître plusieurs changements suite aux invasions barbares. Et donc ce latin évolué est appelé lingua romana et différencié de la lingua latina, la langue classique.

II. L'alphabet latin :

Il se compose de 23 lettres, les mêmes que celles de l'alphabet français, moins le w, qui a été emprunté aux langues germaniques, et les lettres j et v, inventées au XVIe s. par l'humaniste Petrus Ramus, pour noter la prononciation consonantique des lettres latines I et u. C'est une des formes occidentales de l'alphabet grec, arrivé en Italie par les Étrusques, comme le prouvent notamment la variation entre K et C, la disparition de Γ et sa recréation romaine sous la forme de G à partir de C.

Qu’est-ce qu’une déclinaison en latin ?

En latin, les noms, adjectifs, et certains pronoms changent de terminaison selon leur fonction dans la phrase (par exemple, pour indiquer s’ils sont le sujet, un complément, etc.). Grâce à ces variations, il est facile de comprendre le rôle de chaque mot sans se fier à l’ordre des mots, comme en français.

Le latin possède cinq déclinaisons, c’est-à-dire cinq modèles de terminaisons qui varient pour chaque fonction grammaticale. Apprendre ces déclinaisons est essentiel pour lire et comprendre le latin.

Les six cas grammaticaux (ou fonctions)

En latin, il existe six cas principaux, chacun ayant une fonction particulière :

1. Nominatif : le sujet de la phrase. Ex. : rosa (la rose).

2. Vocatif : pour s’adresser directement à quelqu’un ou quelque chose. Ex. : rosa (Ô rose !).

3. Accusatif : l’objet direct, c’est-à-dire celui qui reçoit l’action. Ex. : rosam (je vois la rose).

4. Génitif : exprime la possession. Ex. : rosae (le parfum de la rose).

5. Datif : indique le destinataire de l’action. Ex. : rosae (je donne à la rose).

6. Ablatif : sert à exprimer le moyen, la manière, le lieu, etc. Ex. : rosa (avec la rose).

Chaque déclinaison utilise ces six cas, mais avec des terminaisons spécifiques. Un dictionnaire aide à déterminer la déclinaison d’un mot en fournissant le nominatif et le génitif.

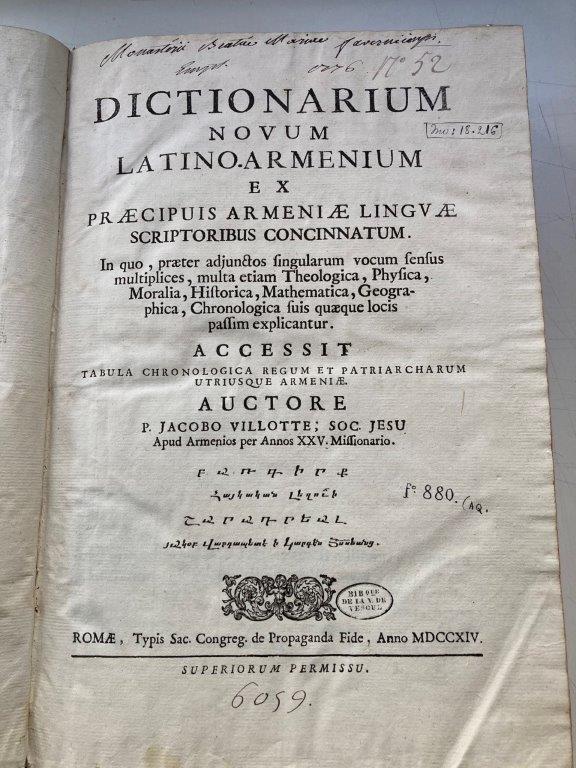

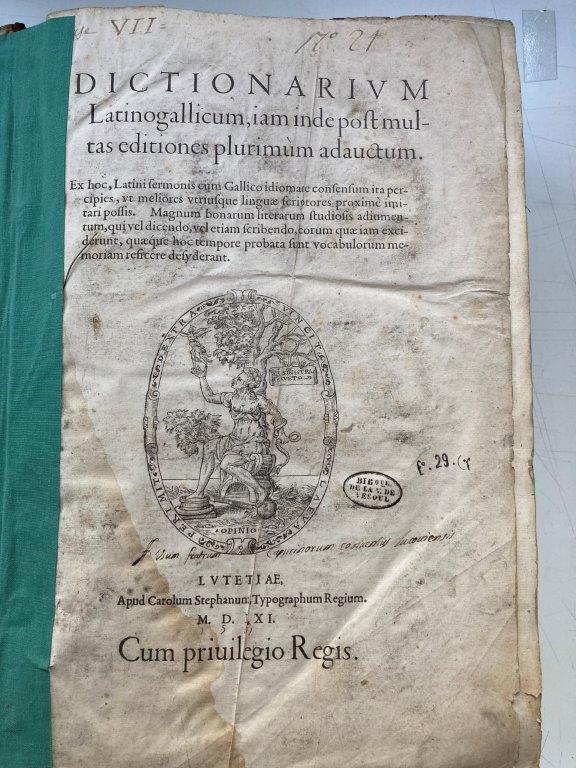

Pourquoi le dictionnaire est-il important ?

Dans un dictionnaire latin, les noms apparaissent sous deux formes :

• Le nominatif singulier (la forme de base, comme rosa),

• Le génitif singulier (qui aide à identifier la déclinaison, comme rosae pour indiquer la première déclinaison).

Par exemple, avec l’entrée rosa, -ae (f), on comprend que rosa est un nom de la première déclinaison (à cause du génitif -ae). Cela permet de savoir quelles terminaisons utiliser pour ce mot selon le cas.

Les cinq déclinaisons principales

1. Première déclinaison : souvent féminin, avec un nominatif en -a et un génitif en -ae.

• Exemple : rosa, rosae (la rose) :

• Nominatif : rosa (la rose fait l’action)

• Vocatif : rosa (Ô rose !)

• Accusatif : rosam (je vois la rose)

• Génitif : rosae (le parfum de la rose)

• Datif : rosae (je donne à la rose)

• Ablatif : rosa (avec la rose)

2. Deuxième déclinaison : masculin (-us) et neutre (-um).

• Exemples : servus, servi (l’esclave, masculin) et bellum, belli (la guerre, neutre) :

• Nominatif : servus (l’esclave) / bellum (la guerre)

• Accusatif : servum (je vois l’esclave) / bellum (je vois la guerre)

3. Troisième déclinaison : mixte (masculin, féminin, neutre), avec un génitif en -is.

• Exemple : rex, regis (le roi) :

• Nominatif : rex (le roi)

• Accusatif : regem (je vois le roi)

4. Quatrième déclinaison : masculin et neutre, avec nominatif et génitif en -us.

• Exemple : manus, manus (la main) :

• Nominatif : manus (la main)

• Accusatif : manum (je vois la main)

5. Cinquième déclinaison : surtout féminin, avec nominatif en -es et génitif en -ei.

• Exemple : dies, diei (le jour) :

• Nominatif : dies (le jour)

• Accusatif : diem (je vois le jour)

Autres points importants à retenir :

1. Les genres : chaque nom en latin a un genre (masculin, féminin ou neutre), ce qui influence la terminaison des adjectifs associés.

2. Les prépositions : certaines prépositions latines nécessitent un cas spécifique. Par exemple, cum (avec) se construit avec l’ablatif : cum rosa (avec la rose).

3. La flexibilité syntaxique : grâce aux déclinaisons, l’ordre des mots en latin peut varier. C’est la terminaison qui indique la fonction du mot dans la phrase.

III. Le latin actuellement :

L’hégémonie de l’empire de Rome a occasionné un processus de latinisation dans toutes les provinces conquises d'Europe.

Parler latin était, dans le monde antique, la seule façon de s'intégrer au sein de la société.

C’est avec la conquête de la Gaule par les Romains (58 avant Jésus-Christ) que le latin a commencé à laisser une empreinte sur la langue gauloise.

En effet, l’envahisseur imposa son mode de vie, ses techniques de travail, de production mais également son mode de communication : le latin.

Il est toutefois nécessaire de définir d’une part de quel latin il est question et d’autre part de mesurer combien les influences linguistiques ont été multiples.

Tout d’abord, la latinisation (processus par lequel la langue latine a été adoptée par un peuple) de la Gaule est inséparable du processus de romanisation (processus par lequel la civilisation romaine est adoptée).

Il y a donc eu des étapes de latinisation différentes selon les époques et les milieux culturels ( les élites ayant été plus enthousiastes envers le latin.) Il est important également de considérer que le latin qui s’est mêlé au gaulois durant plusieurs siècles est un latin parlé (latin vulgaire), passablement différent du latin classique écrit.

Non seulement ce latin parlé pouvait prendre plusieurs formes, mais, selon les milieux sociaux ou les zones géographiques, les évolutions n’ont pas suivi une trajectoire unique.

Car effectivement le latin était la langue de l'empire romain, mais le latin classique qui a été écrit n'a jamais été la langue de la vie quotidienne.

Il était généralement utilisé pour des écrits et des documents officiels au sein de l'empire. Et, ce n'était certainement pas la langue que les soldats et les commerçants ont emmenée avec eux aux confins de l'empire romain lorsqu'ils se développaient et conquéraient ! Donc les Romains ont parlé et écrit leur propre forme de latin. En clair, ils ont utilisé une langue beaucoup moins polie que dans leurs écrits.

La langue latine simplifiée des gens du commun est connue sous le nom de latin vulgaire, parce que vulgaire est un adjectif en latin pour le mot moderne « foule ».

En d'autres termes, c'était la langue du peuple, et c'était beaucoup plus facile à comprendre que le latin écrit.

Ainsi, le français est une langue romane, c’est-à-dire issue du latin, comme l’italien, l’espagnol (la plus importantes des langues romanes), le portugais ou le roumain.

Ces langues partagent une bonne partie du vocabulaire de base et sont encore raisonnablement reconnaissables malgré certaines différences phonologiques (modèle sonore) et des différences orthographiques.

Ils partagent également des formes grammaticales similaires.

Cependant, les langues romanes diffèrent assez significativement grammaticalement de leurs origines en latin vulgaire.

Par exemple, bien que le latin ait trois genres grammaticaux (masculin, féminin et neutre),

les langues romanes individuelles et modernes n'en ont que deux (masculin et féminin).

De plus, toutes les langues romanes (à l'exception du roumain) ont rejeté le schéma latin de six cas différents pour le nom, en ne conservant qu'un seul cas. En conséquence, les relations grammaticales des mots sont clarifiées principalement par des prépositions et l'ordre des mots, plutôt que par des inflexions comme elles l'avaient été en latin.

En revanche, les verbes des langues romanes ont conservé un système de conjugaison très développé, hérité du latin.

Sa disparition en tant que langue /début de la langue morte.

Un an après la chute de l'Empire Romain d'Orient (Empire Byzantin),

Gutenberg inventa l'imprimerie en 1454.

Cette innovation renie les textes latins disponibles à grande échelle.Pourtant, deux à trois siècles plus tard, cependant que les langues romanes s'unifient sous l'Ancien Régime,

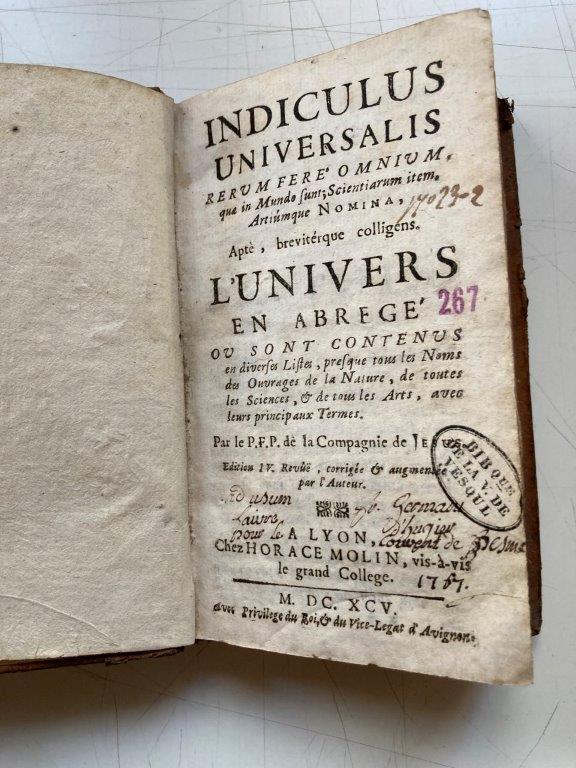

le latin tombe peu à peu en désuétude.Le latin, à partir du XVIIIème siècle, n’est plus utilisé que pour les productions scientifiques et littéraires, surtout en poésie.

Depuis la fin du XIXème siècle, le latin demeure avant tout une langue liturgique et religieuse, revendiquée par un nombre de plus en plus réduit de cardinaux et théologiens de l'Église catholique romaine.Toutefois, les termes vernaculaires en sciences ont conservé dans une grande partie leur appellation latine, notamment en médecine, en botanique, en biologie ou en pharmacie.

Aujourd’hui, le latin se retrouve dans de nombreux secteurs professionnels à commencer par le domaine scientifique : les éléments chimiques (sodium, potassium),

le vocabulaire médical (« rétine » dérive du latin retina qui décrit les petits vaisseaux sanguins tapissant le fond de l’œil),

sans oublier le droit qui est particulièrement marqué par la présence de locutions latines en raison du rôle prépondérant du droit romain sur les cultures européennes.

Il est en effet fréquent de retrouver dans des documents juridiques la terminologie suivante : affectio societatis, usus, frutus, bonis, quorum. Enfin, le latin est intimement lié à la tradition catholique.

Même si la messe n’est plus célébrée en latin, de nombreux signes attestent de l’importance de cette langue tels que le Credo, la fête de l’Ascension (du latin ascensio, désignant la montée au Ciel du Christ) ou encore le mot « cathédrale » (du latin cathedra pour évoquer la chaire épiscopale).

Pour certains, le latin a cessé d'exister lorsque le dernier latinophone de langue maternelle latine s'est éteint sans l'avoir transmis à d'autres personnes.

Pour d'autres, le latin est bel et bien une langue vivante puisque la latinité, en 2017, concerne tout le continent américain et latino-américain, toute l'Europe occidentale,

centrale et orientale (pour les pays n'utilisant pas l'alphabet cyrillique), la majorité de l'Afrique et l'Océanie.

Voyons à présent quelques exemples de mots et expressions latines encore utilisées de nos jours.

Le terme « forum » est particulièrement intéressant ; en effet, les Romains l’utilisaient autrefois pour désigner l’endroit de la ville où se concentraient les activités les plus importantes, à savoir le marché, les temples, les institutions politiques, la justice, c’était également un endroit de débat, de discussions.

C’est précisément pour cette raison que la langue française l’emploie désormais pour désigner un espace de discussion où les internautes échangent leurs points de vue sur des sujets divers et variés.

Petit scoop de linguiste : le gouvernement français a opté pour ce terme afin d’éviter d’avoir recours à l’anglicisme « newsgroup ».

C'est à la lecture de textes anciens latin ou de n'importe quelle inscription latine, que l'on se rend compte de la grande ressemblance du latin avec les langues vivantes d'aujourd'hui.

| Latin | Clave | Nocte | Cantare | Capra | Lingua | Platea |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Italien | Chiave | Notte | Cantare | Capra | Lingua | Piazza |

| Espagnol | Llave | Noche | Cantar | Cabra | Lengua | Plaza |

| Roumain | Cheie | Noapte | Cînta | Capra | Limbǎ | piaţǎ |

| Occitan | Clau | Nuèit/nuèch | Cantar | Cabra | Lenga | Plaça |

| Portugais | Chave | Noite | Cantar | Cabra | Lingua | Praça |

| Français | Clé | Nuit | Chanter | Chèvre | Langue | Place |

Sources :

superprof.fr : la grande histoire de la langue latine

odysseum.eduscol.education.fr le latin: langue universelle

latin - LAROUSSE Le latin – EspaceFrancais.com

Leelou Aristidini, Lya Revoy, Capucine Pretot

G726.jpg)